認知症について誰よりも深く理解しているご本人が、「認知症」と診断された――。

そのニュースを知ったときの驚きは、今でも鮮明に覚えています。

表紙に並ぶお三方の幸せそうな笑顔に惹かれ、思わず手に取った一冊です。

「その身になったとき、何を感じ、家族はどう寄り添うのか」――

その答えを知りたくて、ページをめくり始めました。

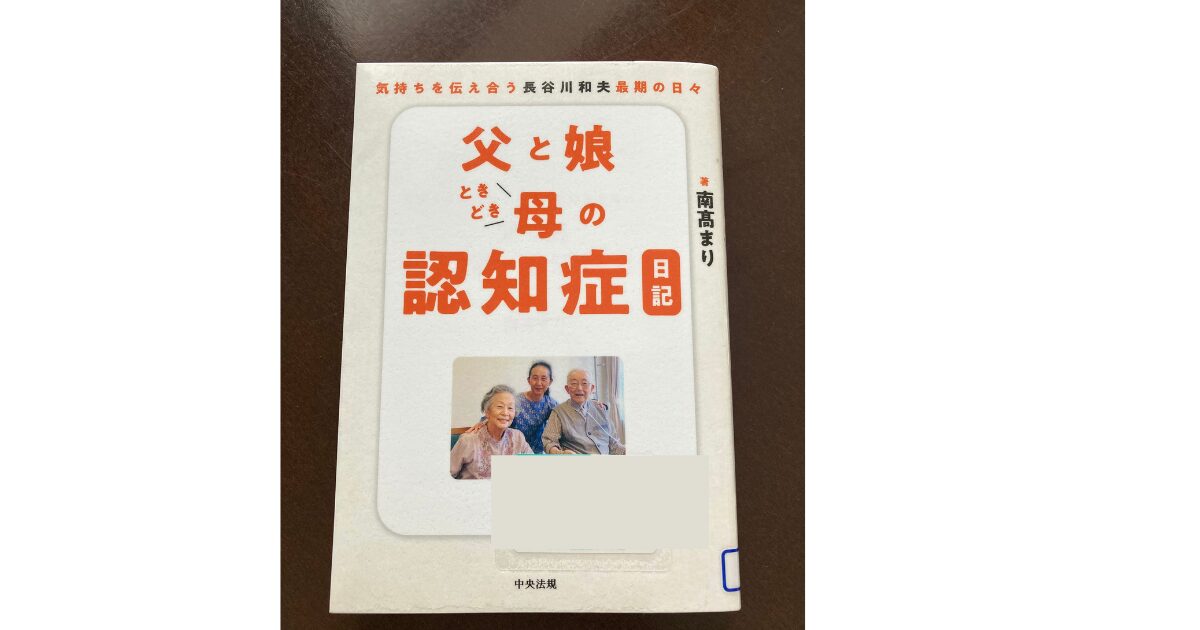

書籍情報

- 書名「父と娘 ときどき母の認知症日記」

- 著者:南高まり

- 出版社:中央法規

認知症の検査法「長谷川式スケール」を開発したご本人が、やがて認知症となり、家族と過ごした日々を娘の視点で綴った一冊。

「認知症と向き合う」とはどういうことかを、あたたかな日記ふうに描いています。

📖 本を手に取ったきっかけ

長谷川式スケールを開発したご本人が当事者となったこと、その日々を家族がどう支えたのかに興味がありました。

前著『父と娘の認知症日記』の続編です。

💭 読む前の期待や悩み

当事者の心の内を知りたい。

そして、寄り添う家族がどんな想いで日々を送っていたのかも知りたいと思っていました。

✨ 読後の気づき・感情の変化

読み進めるうちに、症状の変化そのものよりも、「その人らしさに寄り添うこと」の大切さを強く感じました。

長谷川先生のあたたかな人柄、奥様の深い愛情と献身が、日々の小さなやりとりからも伝わってきます。

認知症の方と向き合うときの迷いや戸惑いを和らげ、絆を育むためのヒントが、この本にはたくさん散りばめられていました。

読み終えたあとも、心にぽっと温かな灯りが残る一冊です。

🌟 特に印象的だったポイント(ネタバレなし)

ある場面で交わされた短い一言が、心に深く残りました。

その言葉には、相手を思う温かな気持ちと、寄り添おうとする強い意志が込められていて、ページを閉じたあとも何度も思い返してしまいます。

また、ある出来事をきっかけに「認知症への感じ方」が大きく変わる場面があり、恐れよりも前向きさを感じられるようになった著者の視点に共感しました。

施設入所を決断するシーンでは、自分が奥様の立場ならどうするだろう…と自然に自問していました。

👥 こんな人におすすめ

- 認知症の当事者やその家族

- 介護に関わるすべての人(医療・福祉職を含む)

- 心があたたまる介護エピソードに触れたい方

- いい意味で裏切られるので固定観念があるかもと思ったら是非!

❓ 読者への問いかけ

「認知症になったらおしまい」という言葉を耳にすることがあります。

でも本当にそうでしょうか?

その答えを見つけるヒントが、この本の中にあります。

あわせて読みたい

気になる方はこちらもチェック!

コメント